第56,57回講座「塩と潮の文化伝承、自然体験活動の安全」

| 講師 | 田村 勇、神保 清司 |

|---|---|

| 開催場所 | 大房岬少年自然の家 |

| 開催日時 | 2014年2月13日 |

テーマは、

「塩と潮の文化伝承」と「自然体験活動の安全」

大房岬少年自然の家(南房総市)にて

先週の土曜日(2月8日)に降った大雪は千葉や船橋では残っていたものの、バスを貸し切って出向いた南房総市の大房岬に着いてみると、名残雪もほとんど見かけない。(2月15日再び大雪が降る) 2月も中旬に入り、一年間にわたる講座は残すところ一か月、卒業文集や同期会の呼びかけなど受講生の方もなにやら慌ただしくなってきた。帰りには、近くの平久里にある茅葺の古民家「ろくすけ」を訪ね、地元の若林氏や千葉自然学校の小松氏から話を聞く機会も得た。

午前、地元在住の民俗研究家・田村勇氏から海に囲まれた南房総の塩と潮の文化の伝承について自らがまとめた研究成果の話を聞き、午後からは、少年自然の家所長・神保清司氏の案内で大房岬を巡った後に施設に戻り、講師の指導で自然体験活動の安全について危険予知トレーニングを試みてみた。

第56回講座 「塩と潮の文化伝承」

講師 田村 勇氏(館山市文化財審議会委員)

日時 平成26年2月13日(木)10:00~12:00

場所 南房総市大房岬少年自然の家 田村 勇講師

田村 勇講師 講義に聞き入る

講義に聞き入る

塩・潮との関係が深い南房総の伝統的行事

前回の講義は漁労の歴史と文化について、今回は塩(潮)の文化を語る講義である。近頃は生活習慣病の元凶として悪者扱いされている塩ではあるが、調味料や塩漬け・塩蔵など保存用にと塩は日々の暮らしに欠かせぬものである。一方、南房総の海辺に住む人々にとって塩は潮であり、もの(nacl)を超えた存在として地域の祭りの神事に見られるように塩(潮)は地元で敬われてきた。塩と日本人との係わりをまとめた書籍「日本人と塩」を著された田村講師は、「ショイバナ(潮花)供え」「ショマツリ(潮まつり)」、「シオフミ(潮踏み)」など南房総の伝統行事は塩(潮)に関係するものが多いと、その特別な関係について解説される。塩の話題は広がり、盛り塩のこと、漁労文化、経済的価値、日本人の人生観など、幅広い観点からの塩の文化について学ぶ講座であった。

筆者が興味を惹かれたのは、穢れを払う清めの塩のことである。葬儀帰りにまく行為、関取が土俵に塩をまくしきたりなど、塩は清め(浄め)のためのものと思っていた。いろいろな事例を調べられた講師は、浄めのためもあるが、地鎮鎮めのための塩などお供えものとして考えた方が腑に落ちるものが多くあると気づかれたという。それを仮説として発表したが他の研究者から何の反論もないとのことで、塩文化の解釈に新頁を加えられたことになる。そんな意味で理解した方が分かり易いものが確かにある。 南房総市大房岬少年自然の家

南房総市大房岬少年自然の家 田村 勇講師

田村 勇講師 海辺の地域に残る行事・風習

海辺の地域に残る行事・風習 講義風景

講義風景

第57回講座 「自然体験活動の安全」

講師 神保 清司氏(大房岬少年自然の家所長)

日時 平成26年2月13日(木)13:00~15:00

場所 南房総市大房岬少年自然の家 神保 清司講師

神保 清司講師 実践的に安全を説く講師

実践的に安全を説く講師

危険予知トレーニング

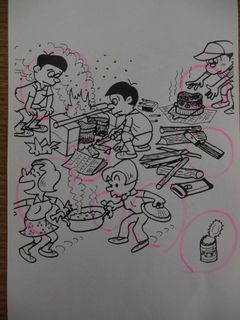

言うまでもなく、自然体験活動において安全を確保することは、指導する立場の者が最優先で取り組まねばならないことである。前回の講義では事故が起こった時の緊急措置について学んだが、今回は事故が起きないように、又、起こさないために事前にやらなければならないこと、すなわち周辺にある危険を予知するにはどうしたらよいか考える機会を得た。危険を予知するということは少し先のことをイメージすることであり、そのためにはトレーニングしておくことが大事だとのことでその一端を試みてみた。外歩きした岬では、歩く周辺にどんな危険が潜んでいるのか注意しながら歩き、施設に戻ってきてからは、下記の写真のようなイラストが描かれた配布用紙を見ながら、どんな危険があるのか、全員で考えられる可能性について意見を出し合い、危険について考えてみた。 この絵の中にどんな危険が潜んでいるか?

この絵の中にどんな危険が潜んでいるか? 少年自然の家を出て岬に向かう

少年自然の家を出て岬に向かう 樹に吊り下げられたペットボトル。蜂の害を防ぐために設けられたもの。

樹に吊り下げられたペットボトル。蜂の害を防ぐために設けられたもの。 岬の展望台から東京湾を望む。

岬の展望台から東京湾を望む。 岬を案内する講師

岬を案内する講師 正面に館山市を望み、遠くに大島、利島、新島も見えた。

正面に館山市を望み、遠くに大島、利島、新島も見えた。 講義風景

講義風景 こんな漫画をテキストに使い、危険予知トレーニングを行った。

こんな漫画をテキストに使い、危険予知トレーニングを行った。