第40,41回講座「里海里沼の基礎論」

| 講師 | 小倉久子 |

|---|---|

| 開催場所 | 谷津干潟 |

| 開催日時 | 2013年11月7日 |

テーマは、「里海・東京湾の変遷」

谷津干潟自然観察センターと三番瀬海浜公園にて

11月7日は暦の上では立冬に当たるが、季節は晩秋。朝から冷たい雨が降ったが、その雨も午前の講義を終えた頃には降り止んで、谷津干潟は一転して輝くばかりの青空と陽の光に包まれた。その好天も長続きせず、午後から訪れた船橋・三番瀬の上空は鉛色の雲に覆われてしまう。雨、晴れ、曇りと目まぐるしく天気が移り変わる一日となった。

今年から新たにカリキュラムに組み入れられた「里海の基礎論」講座。東京湾の自然がテーマである。「第4回講座・千葉の自然概論」で部分的に紹介されたことがあるが、里海に関する本格的な講座となる。古代から人々が住みその痕跡である世界でも最も高い密度の貝塚が点在していた里海、その変遷に関する講義を聴講した。習志野市と船橋市に残る干潟に出向き、フィールドで講義を聞き、実際に干潟に足を踏み入れる体験学習で学んだ。

第40・41回講座 「里海の基礎論」

講師 小倉 久子氏(元千葉県環境研究センター水質環境研究室長)

日時 11月7日(水)10:00~15:00

場所 習志野市谷津干潟自然観察センター・船橋市三番瀬海浜公園 小倉 久子講師

小倉 久子講師 朝の雨が嘘のように晴れ上がった干潟

朝の雨が嘘のように晴れ上がった干潟

都市の発展と里海の変遷

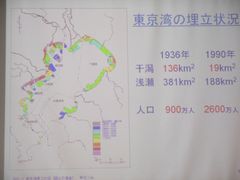

東京湾のかつての豊かさは、干潟によってもたらされたものといえる。その干潟も埋め立てにより三番瀬、盤洲干潟、三枚洲と富津に残るのみとなり、その広さは昭和30年代の1割に過ぎぬものになった。この間、東京湾の周辺は日本の人口の20%が住む都市となり、その結果、得られたものと失ってしまったものそれぞれがあるが、東京湾の干潟と生態系が保持していた調整サービスは確実に変化した。失われた調整サービス(自然浄化力など)の大きさについて、水質研究の結果から分かったことを講師は解説された。

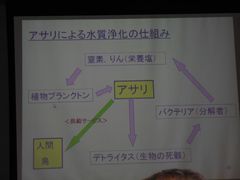

開発・都市化が進んだ東京湾周辺では、湾内の水の富栄養化、底層の貧酸素化などで温度、水質の調整サービスが低下している。三番瀬で行われた干潟・浅瀬の水質浄化能の調査の結果から分かったことがある。三番瀬がもつCOD浄化能力に関することで、392㎏・㎞²/日という。もし干潟が全て残っていたらこの数値は45トン/日になり、これは現在都市化によって発生している汚濁負荷量の4分の1(200万人分の発生負荷量)を浄化する能力を示すという。干潟とその生態系が発揮する、とてつもないサービス能力といえる。

三番瀬の海浜では大震災の後姿を消していた浅利の稚貝を見ることができた。生き物たちの姿を目にして、干潟の消滅による東京湾の環境悪化のことを学んだばかりのことであり、現場で体感してみることで自然と生物との共存関係を振り返る良い機会となった。 ラムサール条約登録20周年を迎えた谷津干潟自然観察センター

ラムサール条約登録20周年を迎えた谷津干潟自然観察センター レクチャールームで講義が始まる

レクチャールームで講義が始まる 講義風景

講義風景 今日の話の内容

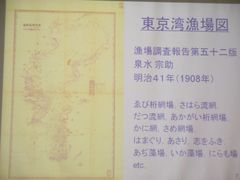

今日の話の内容 明治時代の東京湾の漁場図

明治時代の東京湾の漁場図 戦後進んだ東京湾の埋め立て

戦後進んだ東京湾の埋め立て アサリによる水質浄化の仕組み

アサリによる水質浄化の仕組み レンジャーから谷津干潟の話を聞く

レンジャーから谷津干潟の話を聞く 在りし日の谷津遊園前の干潟と海

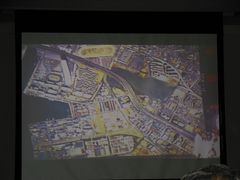

在りし日の谷津遊園前の干潟と海 航空写真で見る現在の谷津干潟

航空写真で見る現在の谷津干潟 職場体験で地元中学生が飛び入り参加

職場体験で地元中学生が飛び入り参加 中学生と一緒に干潟の野鳥観察

中学生と一緒に干潟の野鳥観察 谷津干潟の渡り鳥を観察中

谷津干潟の渡り鳥を観察中 レンジャーの指導で野鳥を観察する

レンジャーの指導で野鳥を観察する 飛来していた渡り鳥

飛来していた渡り鳥 渡り鳥

渡り鳥 午後、船橋市三番瀬の海浜に

午後、船橋市三番瀬の海浜に 海浜で解説中の小倉講師

海浜で解説中の小倉講師 引き潮の浜を歩きながら解説を聞く

引き潮の浜を歩きながら解説を聞く 干潟の生きものを観察中

干潟の生きものを観察中 三番瀬のアサリはいないかな~

三番瀬のアサリはいないかな~ アサリがいた!

アサリがいた! こんなに見つけた!

こんなに見つけた! アオサを咥えていたアサリ

アオサを咥えていたアサリ 今年生まれたばかりの稚貝は海に戻す

今年生まれたばかりの稚貝は海に戻す 海藻?名前が思い出せない

海藻?名前が思い出せない