第42、43回講座「自然体験活動の企画・立案、房総の民族」

| 講師 | 橋口 和美、田村 勇 |

|---|---|

| 開催場所 | 館山市立博物館分館 |

| 開催日時 | 2013年11月14日 |

テーマは、

「自然体験活動の企画・立案」と「房総の民俗」

館山市立博物館分館にて

このところエキスカーション型講座は雨に降られることが多い。この日は、海に囲まれた町・館山市に遠出しての講座。朝は一気にやってきた冬の寒さに震えたが、着いた館山はこれ以上望めないような秋の晴天日だ。朝の挨拶にも笑みがこぼれる。室内での講義にはもったいないとの声が聞こえたのか、少し早めに午前の講義は終了した。館山湾に突き出た観光桟橋に足を運び、400m程歩きながら湾内の美しい景色を楽しむことができた。

昼休みの時間を利用して、旧安房博物館が収集した収蔵物が公開されている展示場を見学。講義会場となった海辺の広場館付属のミニ水族館の魚を見ながら、鏡が浦に生息する魚について係りの人から説明を受けた。 渚の駅たてやま(市立博物館分館)

渚の駅たてやま(市立博物館分館) 400m沖に伸びる館山湾の観光桟橋

400m沖に伸びる館山湾の観光桟橋

第42回講座 「自然体験活動の企画・立案」

講師 橋口 和美氏(NPO法人千葉自然学校 事業推進部企画運営担当課長)

日時 11月14日(木)10:10~12:00

場所 館山市立博物館分館

必要な6W3H1S

学校の教師よりも自然学校の教師の道を選択したと自己紹介された橋口講師の講義は、今日はシニアが対象。テーマはしっかりとした自然体験プログラムの企画・立案について。基礎的要素として6W3H1Sを盛り込むことが必須と、忘年会の企画づくりを例に、参加型講義方式で話を進められた。5Wのことはよく知られているが、「Whom誰に」と「How muchいくらで(参加費)」、「How manyどのくらいで(相場)」、「Safety安全に」が、自然体験の場合には加わる。更に、成功させる(目的の達成)ためのコツとして、中心的なアクティビティーを固め、手持ちアクティビティーを計画段階で十分に用意しておくことが必要であり、目的を達成したかどうかを確認することも重要であると強調された。 会場となった海辺の広場館

会場となった海辺の広場館 オリエンテーション

オリエンテーション 橋口和美講師

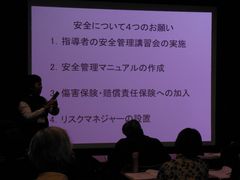

橋口和美講師 6W3H1Sの「S」について

6W3H1Sの「S」について

第43回講座 「房総の民俗」

講師 田村 勇氏(館山市文化財審議会委員)

日時 11月14日(木)13:00~15:00

場所 館山市立博物館分館

関西漁民と房総の漁業

江戸時代初期、房総に新しい漁法を伝えた関西漁民のことは知られている。漠然とは知っていたが、この史実を肉付けする内容が聞け、筆者にとっても貴重な講義となった。慶長年間(1596~1614)に泉州堺(大阪府)から房総・富浦に来て鯛長縄漁を伝えた「池田与惣兵衛」のことや、慶長から元和年間に紀州栖原(和歌山県湯浅)から来た栖原屋(すはらや)の系譜にあたる鯛桂漁の北村家(竹岡・荻生に移住)や鰯漁の垣内家(館山・塩見に移住)のことなど、関西漁民が伝えた房総の漁業の歴史に関する興味深い話を聞いた。「池田与惣兵衛」については、自ら聞き取り調査を行い墓の発見によりその存在を確認されたという。

講義の後半は、明治以前と以降に分け房総の漁労について語られた。古代から現代に至るまで漁民は様々な漁法を用いて魚を捕獲してきたが、それぞれを時代毎に説明された。 田村勇講師

田村勇講師 講義中

講義中 講義風景

講義風景 渚の駅全風景

渚の駅全風景

水族館でミニ解説

昼休み、この湾内に生息している魚が泳ぐ海辺の広場館付属のミニ水族館で、館山市職員から話を聞いた。